|

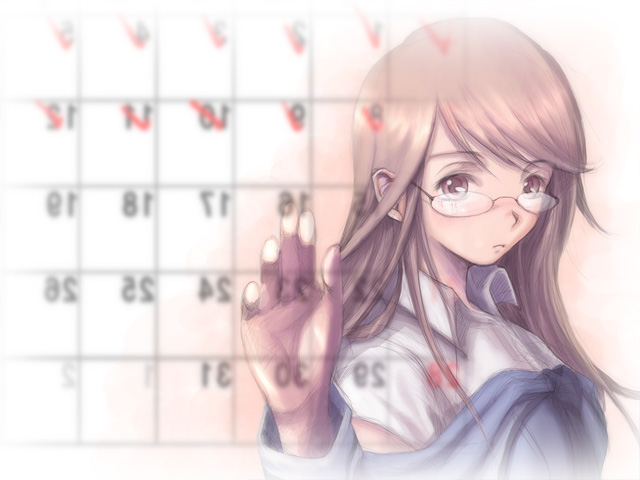

カレンダー 水彩画で描かれた鳥の絵を見た。 私より、少し高い場所に貼られたその絵には、数字が1から31まで記されている。 そして、その数字の上には中途半端に13まで、赤いサインペンで大きくバツと書いてあった。 もちろん、書いたのは自分で他の誰かがいたずらで書いたものじゃない。 何の為に記したものかは分からない。 ただ、いつだったか何が夢で現実なのか、分からなくなった時に、とっさにこの印をつけたことは覚えている。 こうすれば、何が現実か夢か、分かることが出来ると本当に思ったのかもしれない。 そう考えると、あの時の自分は随分と馬鹿なことをしたと思う。 どちらかを区別するのなんて簡単なこと。 自分の今見えているものを信じれば良い。 ただ、それだけなのに……。 指先で重なった紙をめくる。 鳥の絵は、ページをめくると姿を消し、色鮮やかな花の絵と変わっていた。 めくるたびに、違う姿を見せていく水彩画。 だけど、どれも等間隔に配置された数字があることには変わらない。 その数字の意味に本当は気付いている。 「カレンダー……ですよね」 ぽつりと呟いた言葉は、思ったよりもハッキリと自分の耳に聞こえた。 それは、私がここにいる空間が自分一人には広すぎるからだ。 木造立ての建物に、私以外の人の気配はなく、辺りにはカポンという添水の心地よい音が響いていた。 ゆっくりと息を吸うたびに、畳独特のい草の香りがした。 「はあ……」 目の前に記された数字を見ているうちに、気分が段々と滅入ってきて、持っていた手を離した。 ばらっという音がしたと同時に、自分が書いた赤いバツ印が目の前に入って、更に気分が滅入るのを感じた。 「はあ……」 「そんなに溜息ばっかついてると、幸せが逃げるぞ」 「そ、そうなん…………」 言いかけた言葉がつまる。 ふいに声をかけられ、ふり返ったそこには………… 「よっす」 私はそれを見て絶句した。 「!!!!」 「? おーい、どしたー?」 目の前にいるそれは、私の気なんてお構いなしといった風に、手のひらをひらひらさせている。 「っっ!!!!!!」 「?」 「な…………」 「な?」 「な、なななななな…………」 「な、何で貴方がここにいるんですかぁ!!」 思わず、すぐそばに置いてあった湯飲みを手に取り、それに投げつけた。 がっしゃーん それまでは、添水の音が支配していた空間が一転して喧騒へと変わる。 「うおっ!!? あぶねっ!!」 「お前なぁ! そんなの本気で当たったら危ないだろ!!」 「うるさいです! 貴方がいきなり現れるからいけないんです!!」 自分でも、身勝手な発言だとは思う。 だけど、分かっていても既に言葉に出してしまってからは遅い。 この人が現れるといつもそう。 元々、自分が頑固で素直になれない性格なのはわかってる。 だけど、だけど、だけど!! 「アカハ」 目の前の人は、私の名前を呼ぶと、一歩足を運ばせる。 その顔が、いつもより真面目で私は思わず後ろに下がってしまう。 「な、何ですか…………」 それでも、少しでも躊躇したことを悟られないように、目線だけはしっかりと相手から外さない。 い、一体なんだというんでしょう? 微妙な沈黙が流れた後、先に口を開いたのは私ではなくあの人の方だった。 「お前、ワンパターン。もうちょっと、リアクションを増やしなさい」 「っっっっ!!」 言われて顔が赤くなる。 その次には、頭で考えるよりも先に手が動いていた。 どがっ 「ぐはーん」 「……どうせ、私はワンパターンですよ」 この人がいつも、こんな感じだから、ついそれにつられてしまう自分がいる。 それは、初めて会った時から、まるで変わらない。 夢の中くらい、もうちょっと素直になりたいと思うのに。 「いてて……お前、もうちょっと手加減ってもんを覚えろよ。今、本気で殴っただろ。本気で」 私に殴られた腹部を抑えながら、よろりと柱に寄りかかる。 その様子に、少しやりすぎたかなと後悔する。 だけど、心ではそうは思っても口から出る言葉はついつい強くなってしまう。 「貴方は私が見ている夢の中の人なんですから、早くどこかに消えてください……!」 私が見ている夢の中の人。 口に出した言葉に、どこか引っ掛かりを覚える。 今、この人がここにいるということは、私は、またいつの間にか夢を見ていたということになる。 いつの間に? いつから私は夢を見ていたというの? 「…………」 「アカハ?」 名前を呼ばれてハッとする。 私の目の前には、不思議そうな顔をしたあの人がいた。 「……何でもないですよ。夢の中の人には関係ないことです」 「ああ、そうですか」 私がふいっと顔を背けると、呆れたような声が返ってきた。 「……じゃ、俺は帰るとしますか。アカハも構ってくれないし」 「私が貴方に構おうと、構わなくとも、か・え・って・く・だ・さ・い!!」 「ひどっ!! そんな言葉強く言わなくてもいいじゃない!!」 「しなを作らないで下さい!! そういう態度が私の癇に障るんです!!」 言っても、中々帰ろうとしない様子に段々と業を煮やして、自ら追い出すことにする。 「ちょ……アカハ、お前……!!」 「貴方が消えないので、強制的に追い出します」 ぐいぐいと背中を押して、縁側までやってきたところで、どんっと勢い良く外へ突き落とした。 べしゃっという何ともいえない音が聞こえた後、何か叫んでいたように聞こえたけれど、その時には引き戸を思い切り閉めた後だったので、よくは聞き取れなかった。 「はあ……」 ようやく、目の前の一難が去って、私はずりずりとその場に座り込んだ。 あの人がいなくなれば、現実に戻る。 そう、あの人がいることこそ今の世界が夢である証拠なのだ。 学校、制服……そんなものが現実の世界にあるわけがない。 もしも、それが現実だったら私が今現実だと思っている世界は壊れてしまう。 今、見ているものを現実だと思って何が悪いの? 頭の中をぐるぐると巡る思考に、吐き気がしてくる。 「馬鹿みたいです……」 手のひらが熱い。 これは夢? 現実? 手に残る、あの人に触れた感触。 ぎゅっと手を握って、自分のひざに頭をうずめた。 ばさっ 「っ!!?」 突如、聞こえた物音に思わずびくついてしまう。 何事かと辺りを見渡せば、そこには見覚えのある鳥の絵が畳の上に無造作に置かれていた。 画鋲で止められていたものが、重さに耐え切れず落ちたのだろう。 私は、すぐそばに落ちていた画鋲を拾い上げると、元の場所に貼り付けた。 視線の先には、赤い印がある。 『カレンダー』、それには一年中の月・日・曜日、祝祭日、季節などが日に追って記載されてある。 ここには、月も日も曜日も、季節すら存在しない。 それが、この世界の現実。私の現実。 だとしたら、この『カレンダー』もあの人も夢の中だけに存在するものということ。 でも、分からない。 これは夢だと、私が見ている夢だと分かっているはずなのに、どうして戸惑ってしまうのだろう。 手のひらには、暖かな感触。 目の前のカレンダーには、私が書いた赤い文字。 どれもこれも、私にこれは現実だと主張してくる。 「私は、何を信じれば良いんですか…………」 「何をって何を?」 背後から聞こえた声に、私は言葉を失う。 というより、単に驚きすぎて声に出せなかったのだ。 「お、新しい反応」 笑いを含んだ声に怒りを覚えたが、それよりもあまり驚きすぎたからか、体中の力が抜け、その場にへにゃへにゃと座り込んでしまった。 「うわ、どした!?」 「…………」 声が出ずに、その場で口をぱくぱくしていると、二の腕を掴まれて引っ張り上げられる。 「ほら」 「う……ぁ……!?」 掴まれた感触が、私の体中を伝わっていくようだった。 胸がぎゅーっと苦しくなる。 そのまま、すとんと立たせられると、見上げた先にあの人の顔があって、その意外なほどに感じる身長差に驚いてしまった。 「大丈夫か? ごめんな、そんな驚くとは思わなかったからさ」 「…………」 顔が熱い。 絶対、このままだと怪しまれる。 何か、何か喋らなくては……。 「あの………………っ」 絞り出た言葉。 やだな、声が上擦ってる。 「何?」 「あの、あの、あの…………!!」 「…………」 「…………っ」 言葉が出てこない。 たった、一言。 たった、一言告げられれば良い。 これが、夢なら少しでも素直な自分になれるはずなのに。 「……ああ。そうか、そういうことか」 私が言いよどんでいると、何か思いついたのかぽんっと手を打った。 「『帰れ!!』そういうことだろ?」 「…………」 返す言葉もないというのは、こういうことを言うのだろう。 私が黙っていると、目の前の人物は更に続ける。 「はいはい。そのつもりですよー。ただ、俺は靴を取りに来ただけだってのに、この仕打ち。鬼! 鬼嫁!!」 「…………」 何だかもう、相手をするのも疲れたので、とりあえず持っていた靴を奪い取る。 「な、何だ?」 そして、つかつかと前に進み、一度閉めた引き戸を開けて、その靴を思い切り投げてやった。 「うわ、ひでえ!! 何も放り投げることないだろ!!」 そういって、裸足のまま放り投げた位置まで駆け去る。 そこまで確認すると、また思いっきり引き戸を閉めた。 「ふう……すっきりしました」 あとで、玄関の方も鍵をかけておこうと心の中で思いながら、見えなくなった姿に小さく呟いた。 「ありがとうございます……」 やはり、これが夢だとしてもそう簡単には素直にはなれない。 前を向くと、またカレンダーが瞳に映った。 今ここにあるカレンダーは、私の中の夢と現実を曖昧にしてしまう。 それは、まるであの人のように。 手のひらの温度、腕を掴まれた感触、その全てが私の現実と夢との境をなくしてしまう。 あの人の存在が、私の中で大きくなれば、大きくなるほど、私の中の現実は壊れてしまう。 ……もしも、この先私の中の想いが本物になってしまったら、一体何が現実で何が夢になるんだろう。 そんなことを考えたけれど、答えなんて浮かぶわけもなく、私はカレンダーから視線を外した。 「今はまだ……考えないでもいいですよね」 呟いた声は、自分一人の部屋にはよく響いた。 END

「カレンダー」 小説執筆:藤元 // 挿絵:倉持 諭

(C)2006 TAKUYO co.,ltd. |